絵画や建築の国 - オランダの言語の紹介

オランダというと、どのようなイメージがあるでしょうか。よく風車やチューリップの絵と一緒に紹介されますが、歴史や文化が非常に豊かで、江戸時代以降、日本および日本語との結びつきも深い国の一つです。そんなオランダで使用される言語を紹介していきます。

目次[非表示]

- 1.オランダはどんなところ?

- 2.オランダ語の概要

- 3.オランダ語の文字や特徴など

- 4.日本語になっているオランダ語

- 5.まとめ

- 6.参考サイト

- 7.川村インターナショナルのサービス

オランダはどんなところ?

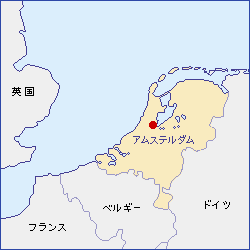

オランダは西ヨーロッパに位置し、東はドイツ、南はベルギーと国境を接しています。

オランダはゴッホや、レンブラント、フェルメールなど世界的に有名な画家の出身地として知られており、ゴッホ美術館やアムステルダム国立美術館をはじめ、世界的な有名な美術館が数多くあります。ほかにも首都アムステルダムの運河、キンデルダイクの風車網、チューリップ畑、様々な生態系を持つワッデン海など、世界遺産にもなっている魅力的な場所がたくさんあります。世界的に有名なチーズの産地でもあり、チーズ好きな人にはたまらない場所です。

産業については、世界有数の港湾都市であるロッテルダムがあり、貿易産業の中心となっています。そのほかにも農業、製造業、金融サービスなどの産業が発展しており、高い競争力を誇っています。

オランダ語の概要

オランダ語はインド・ヨーロッパ語族の西ゲルマン語群に属しており、英語とドイツ語の中間の言語とも言われています。話者人口は2200万人ほどと言われており、オランダ本国、ベルギー、フランスの一部や、かつての統治国南アメリカのスリナムなどで使用されています。ベルギーで話されているオランダ語はフラマン語とも呼ばれていて、オランダ語の一方言と考えられています。オランダ語の歴史ですが、12~14世紀ごろに現在のベルギーのフランデレン地方を中心に発展していきました。16世紀以降と政治・経済の中心がオランダに移ったころ、オランダ語訳聖書を作成するためにいくつかの方言を基に組み立てられたのが近代オランダ語の基礎となったと言われています。

オランダ語の文字や特徴など

オランダ語はラテン文字が使用されています。A~Zのラテンアルファベット26文字のほかに、「IJ(エイ)* 」を含んでいるのが特徴です。

*参照:IJ - Wikipedia

それ以外にも、ダイアクリティカルマークと呼ばれる記号が用いられます。特別な発音を示す目的で文字に付けられる記号で、ヨーロッパのアルファベット言語でもよく見られるものですが、オランダ語にも下記のダイアクリティカルマークがあります。

トレマ

母音が連続するとき、それぞれの母音を単音として発音する場合に付けます。トレマが付く場合、その記号がついた文字は前の文字と続けずに独立して読みます。二重母音などの場合にはトレマを付けません。

例: België ベルヒエ

※最後の「エ」は独立して読みます。

アクサンテギュ

文章内で語句や特定のニュアンスを強調したい場合、もしくは同じスペルで異なる単語を区別したい場合に、音節の母音字に付けます。

例 : voorkómen(防ぐ)とvoorkomen(発生する)

名詞の性

オランダ語の文法はやや複雑です。ドイツ語にかなり似ていますが、ドイツ語と異なる点として名詞の性があります。日本人にはあまりなじみのない概念ですが、ヨーロッパ言語では名詞には性があることが多く、ドイツは下記の様に男性名詞、女性名詞、中性名詞の3種類があります。

- Katze 猫 女性名詞

- Hund 犬 男性名詞

- Kind 子供 中性名詞

オランダ語は男性名詞と女性名詞が統合されて通性名詞となったため、名詞は通性名詞と中性名詞の2種類です。

この名詞の性が何に関わるかというと、定冠詞(英語で言うthe)に影響を与えます。

通性名詞の前は「de」中性名詞が「het」です。複数形はどちらも「de」です。

- de vrouw 女性(単数)通性名詞

- de vrouwen 女性(複数)通性名詞

- het boek 本(単数)中性名詞

- de boeken 本(複数)中性名詞

不定冠詞(英語のa/an)はまた別の表現がありますので、ご興味がある方はぜひ調べてみてください。

慣用句

慣用句などの独自の表現が多いこともオランダ語の特徴です。

-

Water bij de wijn doen.

直訳)ワインに水を加える。

意味)妥協する。

-

De appel valt niet ver van de boom.

直訳)リンゴは木から遠くに落ちない。

意味)子供は親に似るものである。

-

Een kat in de zak kopen.

直訳)袋の中の猫を買う。

意味)見ずに物を買って失敗すること。

意味を聞けば何となく想像がつきますが、慣用句の理解には文化や歴史の背景知識が必要になりそうですね。

日本語になっているオランダ語

日本史の授業を思い出す方もいらっしゃると思いますが、江戸時代における鎖国状態の日本にとって唯一の交易を保ったヨーロッパの国がオランダでした。鎖国は海外からキリスト教の流入を防ぐために始まりましたが、オランダはキリスト教国でありながらも貿易を目的として来航していたため、江戸幕府から交易を許可されました。200年以上に及ぶ鎖国の過程で、オランダ語の多くの名詞が日本語に流入し、定着しました。

以下にオランダ語から日本語に定着した言葉を例示します。

日本語 |

オランダ語 |

オルゴール |

orgel |

ガラス |

glas |

シロップ |

siroop |

ビール |

bier |

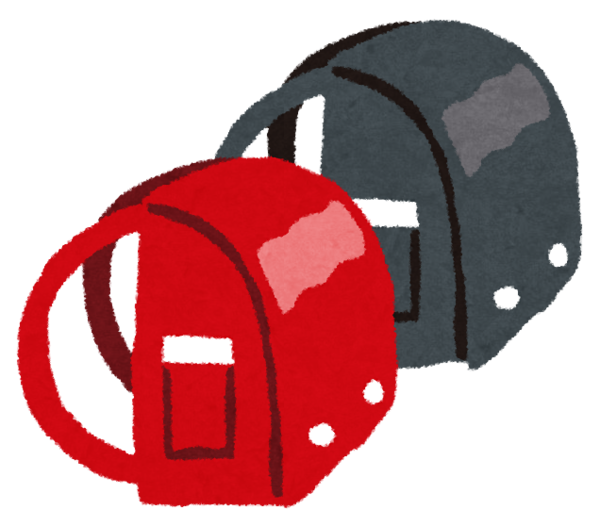

ランドセル |

ransel |

八重洲 |

Jan Joosten* |

*オランダ人船員ヤン・ヨーステンの日本名、「耶楊子(ヤヨス)」が転じたもの。

英語由来だと思っていた単語がオランダ語由来で、驚かれた方もいるのではないでしょうか。このように掘り下げると歴史の影響が言語の成り立ちに深く関係しているのがわかり興味深いですね。

まとめ

本ブログではオランダ語についてご紹介しました。現代の日本人にとっては馴染みの薄い言語かもしれませんが、江戸時代の日本人にとっては最先端の知識だったオランダ語について興味を持っていただければ幸いです。

参考サイト

川村インターナショナルのサービス

川村インターナショナルでは、IT・ローカリゼーション、医療機器・医薬、観光・インバウンド、製造業、金融・ビジネス・法務、SAP 関連文書など、幅広い分野の翻訳を扱っております。お客様の業種・専門分野に応じて最適な翻訳者が対応いたします。弊社の審査基準をクリアした、経験豊富なプロの翻訳者ですので、品質の面でもご安心ください。

翻訳会社への翻訳依頼をご検討されている方は、お気軽にご相談ください。

関連記事