ドキュメントエンジニアリングってなに?

ドキュメントエンジニアリングってなに?

お客様が翻訳会社に依頼する翻訳ファイルの種類は実に様々です。一般的なMicrosoft Officeアプリケーションや、Adobe製品、時にはテキストすら選択することができないようなスキャン原稿や出力された原稿など・・・。

Microsoft Officeアプリケーションで作成されているファイルであれば簡単に翻訳ができるだろうとイメージされている方もいるかもしれませんが、ファイルの作成方法によってはそのまま翻訳するとレイアウトはもちろん、翻訳の品質にも影響が出てきてしまうことがあります。

こうした事態を避けるため、翻訳後のレイアウトが大きく崩れないように翻訳作業の前段階でファイルを加工することがあります。このような作業をドキュメントエンジニアリング作業(翻訳前処理作業)と呼んでいます。

翻訳会社に見積依頼をした際に、見積書に「エンジニアリング費」、「文字起こし」、「翻訳前処理」といった項目が計上されているのを見たことはありませんか?「エンジニアリング費」と言われてもどのような作業をしているか、シンプルなWordファイルなのになぜ複雑怪奇な作業が計上されているのか。こうした作業の具体的な内容について、そして費用を抑える方法について、いくつか例を挙げて説明します。

では実際にドキュメントエンジニアリングの作業を行ったファイルとそうでないファイルの違いを見てみましょう。

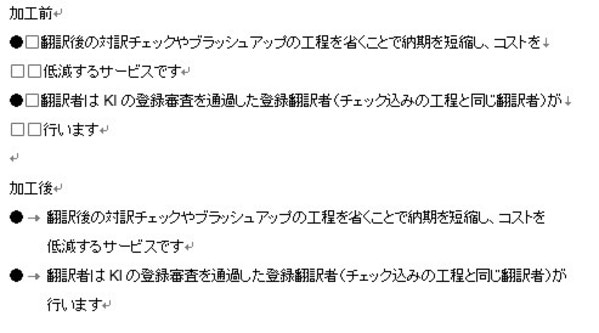

加工前の箇条書きを見ていだくと強制改行(↓)と全角スペース(□)で見た目だけを整えていることがわかります。

一般的に、翻訳会社ではCATツール(翻訳支援ツール)というツールを使用して、繰り返して出てくる文を再利用したり、訳調を整えたりしてコスト低減をしています。

実はこのCATツール、文の途中で改行が入ったままツールに取り込むと、文が2つに分かれているものとして認識されてしまいます。その結果、原文は1つの文なのに翻訳されたものは2文になってしまい、再利用がうまくできなくなるだけでなく、適切な訳文にならないこともあります。

このような不具合を回避するために改行や全角スペースは削除し、原文の構造を確認しながらそれぞれ1つの箇条書きに編集をします(加工後参照)。同時に翻訳前にある程度レイアウトも整えておくと後工程で修正する負荷が減ります。

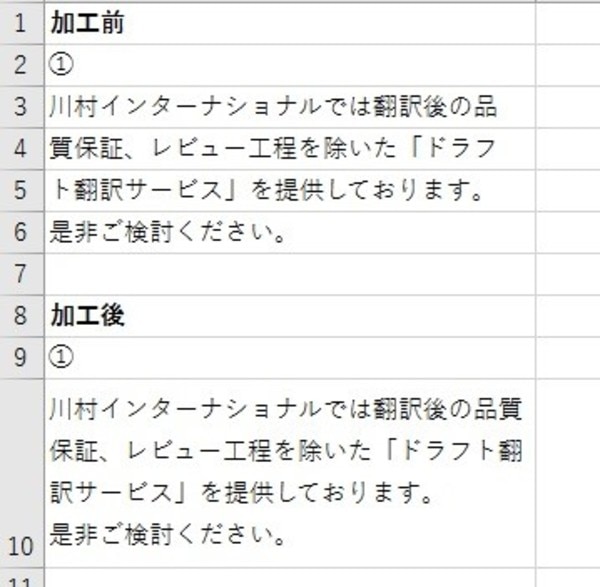

前述したWordファイルと同様、見た目を重視した結果、文が4つのセルに別れて表示されています。このような場合もCATツールでは、別の文節と認識するため、分割されたセル内のテキストを1つのセルにまとめる必要があります。

また、他の言語などに翻訳をするとテキストの長さが変わってしまい、文字がセルに隠れてしまっていたり、他のテキストとかぶって見えなくなったりすることもよくあります。レイアウト調整時に気付かずテキストが隠れた状態のまま、納品してしまう、というエラーも防ぐ効果があります。

ExcelはWordに比べてレイアウトの自由度が低く、セルの幅や高さを変更すると他の個所に影響が及ぶことがあるので、全体のレイアウトも確認しながら慎重に対応をする必要があります。

WordやPPTの中に画像が張り付けてある場合、画像内テキストも翻訳し、原文同様に画像編集を行うことがあります。

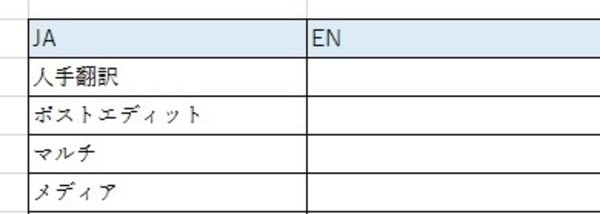

ただし、テキストが選択できない画像については対象のテキストを別のテキストファイルなどに書き起こして翻訳をします。たとえば、対象テキストを翻訳後に併記になるような対訳表を作成します(今回は日英翻訳を想定)。下図参照。

併記にすることによって、編集担当者が対応する訳文の判別が容易になり、張り付けミスなどを防ぐ効果があります。また、多言語翻訳の場合、訳文だけでは判断がつかない訳文も原文と併記になっていることによって言語が分からない作業者でも編集することが可能になります。

また、当社のお客様の中には画像の編集は不要だが、テキストは翻訳してほしい、というリクエストをされる方もいらっしゃいます。このような場合も対訳表を作成してお渡ししています。

地味な作業ではありますが、このような前処理をきちんと施すことによって、正確で高品質の翻訳をご提供することが可能となります。

他にもPower Pointや、Illustrator、InDesignなど、ファイルタイプごとにエンジニアリング作業が必要になることがあります。こうした場合には、別途費用が掛かることがあり、納期が延びる原因にもつながります。PDFファイルも元はWord ファイルやPower Pointだったり、画像データもソースファイルがあったはずです。それを入手できれば、作業の手間は大幅に削減され、品質も確保しやすくなります。

ちょっとしたひと手間が、限りある予算や納期短縮につながります。外部に依頼する際には、是非念頭に置いておきましょう。